15. GLACIAL PROCESS AND LANDFORMS / हिमानी प्रक्रम और स्थलरुप

15. GLACIAL PROCESS AND LANDFORMS

(हिमानी प्रक्रम और स्थलरुप)

विश्व में हिमानी के दो प्रमुख क्षेत्र है-

(1) ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र (High mountainous regions)

(2) ध्रुवीय क्षेत्र (Polar regions)

नदी के समान प्रवाहित हो रहे हिम को हिमानी या हिमनद कहते है। नदियों की तरह हिमानी भी तीन प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती है।

(1) अपरदन (Erosion)

(2) परिवहन (Transportaion)

(3) निक्षेपण (Deposion)

हिमानी अपरदन का कार्य कई तरह से सम्पादित करती है। जैसे-

(1) उत्पाटन (Plucking):-

जब हिमानी अपने मार्ग से गुरुत्वाकर्षण बल या हिमानी दबाव के कारण प्रवाहित होती है तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई कठोर चट्टान मिल जाता है तो उसे हिमानी उखाड़कर फेंक डालती है, उसे उत्पाटन (Plucking) कहते है।

(2) तुषार अपरदन (Frost Erosion):-

जब ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित चट्टानों के संधि या दरारों में जल जमकर हिम के रूप में बदल जाता है तो हिम के आयतन बढ़ने से चट्टानों के ऊपर दबाव बल कार्य करने लगता है फलतः चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। इसे ही तुषार अपरदन (Frost Erosion) कहते है।

(3) अपघर्षण (Abrasion):-

हिमनद में छोटे-छोटे कंकड़-पत्थर पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते है। ये कंकड़ पत्थर ही अपरदन के यंत्र होते है। इन्हीं कंकड़-पत्थर की सहायता से हिमानी तलीय एवं क्षैतिज अपरदन का कार्य करती है।

(4) प्रसर्पण (Sweeping):-

वास्तव में नदी जल और हिमानी के गति में अंतर होता है। नदी जल में महीन तथा बारीक धूलकण नदी जल में लटककर और बड़े चट्टानी कण तली में लुढ़कते हुए चलते है। जबकि हिमानी में सभी आकार के चट्टान एक ही साथ आगे बढ़ते है। जब हिम और सभी आकार के चट्टानी कण किसी ढ़ाल के सहारे एक ही साथ फिसलते हुए आगे बढ़ते है तो उसे प्रसर्पण कहते है।

(5) जलीय अपरदन (Water erosion):-

हिमानी हिमरेखा (Snow line) के बाद पिघलना प्रारंभ हो जाती है जिसे अधोहिमानी (Subglacial) कहते है। अधोहिमानी में जहां एक ओर हिम के द्वारा अपरदन का कार्य होता है वहीं बहता हुआ जल भी अपरदन कार्यों में संलग्न रहती है।

जब हिमानी ढाल एवं गुरुत्वाकर्षण के सहारे आगे बढ़ती है तो उसमें मौजूद चट्टानी कणों को हिमोढ़ (Moraine) कहते है। हिमानी के द्वारा हिमोढ़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर ले जाना, परिवहन कहलाता है। पुनः जब हिमानी पिघलने लगता है तो उसकी वहन क्षमता समाप्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप हिमोढ़ का बड़े क्षेत्रों पर जमाव हो जाता है, जिसे निक्षेपण कहते है।

हिमानी मुख्यतः तीन प्रकार के होते है:-

(1) पर्वतीय हिमानी/अल्पाइन हिमानी (Mountain Glaciers)

(Continental Glaciers

(2) महाद्वीपीय हिमानी (Continental Glaciers)

(3) पर्वतपदीय हिमानी (Piedmont Glaciers)

पर्वतीय हिमानी का उदाहरण हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, रॉकी एवं एंडिज पर्वत के ऊपरी भाग में मिलती है।

(1) पर्वतीय हिमानी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आने की प्रवृति रखती है।

(2) महाद्वीपीय हिमानी का प्रमाण ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। महाद्वीपीय हिमानी में हिम का प्रवाह बहुत ही मन्द होता है।

(3) पर्वतपदीय हिमानी का प्रमाण पेंटागोनिया के पठार पर मिलता है क्योंकि एंडिज पर्वत के पदीय भाग में स्थित होने के कारण इसे पर्वत पदीय हिमानी कहते है।

हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति

स्थलाकृति के विकास में पर्वतीय & महाद्वीपीय हिमानी का मुख्य योगदान होता है।

पर्वतीय हिमानी के द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का विकास होता है :-

पर्वतीय हिमानी से निर्मित स्थलाकृति

(1) U-आकार की घाटी (U-Shaped Valley) & लटकती हुई घाटी (Hanging Valley)

(2) हिमगहवर/सर्क (Cirque)

(3) एरेट (Arete)

(4) कॉल (Col)

(5) पिरामिडल हॉर्न (Pyramidal Horn)

(6) अनुव्रती सोपान (Follow-up steps)

महाद्वीपीय हिमानी से निर्मित स्थलाकृति

(1) नुनाटक (Nunatak)

(2) रॉशमुतौनी (Roche Moutonnee)

(3) रॉक बेसिन (Rock Basins)

(4) टॉर्न (Tarn)

(5) अंगुलीनुमा झील (Finger Lake)

⇒ U-आकार की घाटी & लटकती हुई घाटी

यह पर्वतीय हिमानी के द्वारा निर्मित एक अपरदित स्थलाकृति है। इसका अनुप्रस्थ काट U-आकार का होता है। जब पर्वतीय हिमानी ऊपरी भाग से नीचे की ओर खिसकती है तो हिम टुकड़ों के द्वारा तली पर एक समान अपरदन की क्रिया होती है। इसके अलावे हिम के द्वारा अपघर्षण का भी कार्य होता है। जिसके परिणामस्वरूप U-आकार की घाटी (U-Shaped Valley) विकसित होता है।

जब कोई मुख्य हिमानी में सहायक हिमानी मिलती है तो उसमें भी छोटी U-आकार की घाटी विकसित होती है। लेकिन संगम स्थल पर मुख्य हिमानी की तुलना में सहायक हिमानी की तली ऊपरी भाग में लटका हुआ दिखाई देता है जिसके कारण उसे लटकती हुई घाटी कहते है।

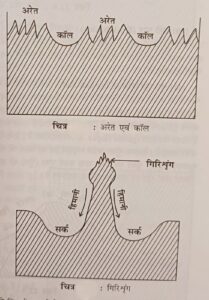

⇒ हिमगहवर/सर्क/कोरी

यह पर्वतीय हिमानी द्वारा निर्मित अपरदित स्थलाकृति है। इसका आकार एक आरामकुर्सी के समान होता है। इसका निर्माण पर्वतपदीय क्षेत्र में होता है। क्योंकि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बर्फ (हिम) नीचे गिरती है तो हिम दबाव के कारण भूपटल का कुछ भाग अपरदित हो जाता है और अपरदन से आरामकुर्सी के समान गर्त का निर्माण होता है। इसी गर्त को हिमगहवर (Cirque) कहते है।

⇒ एरेट,कॉल तथा पिरामिडल हॉर्न

जब किसी पर्वत के दोनों ढालों पर श्रृंखलाबद्ध अनेक सर्क का विकास हो जाय/ साथ ही कालांतर में दोनों ढालों पर विकसित सर्क आपस में मिल जाये तो ऐसी स्थिति में पहाड़ी के आर-पार अनुप्रस्थ घाटी का निर्माण हो जाता है। इन्हीं अनुप्रस्थ घाटियों को कॉल (Col) कहते है। इसकी तुलना दर्रा से भी की जाती है। दर्रा एवं कॉल में एक सामान्य अंतर यह है कि कॉल का निर्माण हिमानी अपरदन से होता है जबकि दर्रा का निर्माण नदी के अपरदन से होता है।

दो कॉल के बीच स्थित कठोर चट्टान पिरामिड के समान दिखाई देते है जिन्हें पिरामिडल हॉर्न (Pyramidal Horn) कहा जाता है। जब कोई लम्बी पर्वतीय श्रृंखला के कटक पर स्थित मुलायम चट्टानों को हिमानी के द्वारा अपरदित कर दिया जाता है तो कठोर चट्टानें एक श्रृंखला में या कंघी के समान दिखाई देते है। ऐसे ही कंघीनुमा पर्वतीय कटक को एरेट/अरेट (Arete) कहते है।

◆ स्वीटजरलैंड में मैटरहॉर्न पर्वत पर अरेट, पिरामिडल हॉर्न एवं कॉल का प्रमाण मिलता है।

⇒ अनुवर्ती सोपान (Follow-up steps)

यह एक सीढ़ीनुमा स्थलाकृति है। यह पर्वतीय हिमानी की लम्बवत घाटी है। अर्थात पर्वतीय हिमानी (स्रोत) से समुद्र तट (मुहाना) तक निर्मित हिमानी के अनुवर्ती घाटी को अनुवर्ती सोपान / हिमसोपान (Glacial Stairway) कहते है। अनुवर्ती सोपान की उत्पति के सम्बंध में तीन प्रमुख विचार प्रकट किए गए है।

प्रथम विचार– जब हिमानी के मार्ग में कठोर एवं लम्बवत चट्टानें मिल जाती है तो हिमानी उसे अपरदन नहीं कर पाता है जिसके कारण सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास होता है।

दूसरा विचारधारा- जब कोई मुख्य हिमानी में आकर सहायक हिमानी मिलती है तो उस परिस्थित में हिम का मात्रा बढ़ जाने के कारण संगम स्थल से आगे तलीय अपरदन और बढ़ जाता है। पुनः जब एक और सहायक हिमानी मिलती है तो पुनः अपरदन में होने वाले वृद्धि से सोपानीकृत अनुवर्ती घाटी का विकास होता है।

तीसरे विचार- ऐसी सोपानीकृत अनुवर्ती घाटी का विकास भूतल उत्थान एवं धंसान से भी हो सकता है।

अनुवर्ती सोपान का उदाहरण नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैण्ड में देखने को मिलता है।

महाद्वीपीय हिमानी से निर्मित स्थलाकृति

महाद्वीपीय हिमानी में पर्वतीय हिमानी के समान घाटी का निर्माण नहीं होता है बल्कि विस्तृत क्षेत्र के हिम रेंगते हुए धीमी गति से गुरुत्वाकर्षण ढाल के अनुरूप आगे बढ़ते है। ऐसी स्थिति में महाद्वीपीय हिमानी के द्वारा कई स्थलाकृति का विकास होता है।

जब महाद्वीपीय हिमानी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान या अवरोधक मिल जाता है तो हिमानी अपना मार्ग न बदलकर उसी कठोर चट्टान के ऊपर से पार कर जाता है जिसके कारण महाद्वीपीय हिमानी के बीच-बीच में उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जिसे नुनाटक कहते है।

⇒ रॉशमुतौनी / भेड़शैलपीठ / मेशशिलापीठ

यदि किसी महाद्वीपीय हिमानी के मध्य कठोर चट्टान की पहाड़ी मिल जाती है तो हिमनी अपना मार्ग न बदलकर उस कठोर चट्टान के ऊपर चढ़कर पार करने की प्रवृति रखती है जिधर से हिमानी चढ़ने की प्रवृति रखती है उधर वाला भाग अपघर्षण से चिकना हो जाता है। लेकिन पहाड़ी के शीर्ष पर पहुँचने के बाद हिमानी दूसरे ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हिम टूटकर नीचे गिरती है और पहाड़ी के दूसरी ढाल पर उबड़-खाबड़ सतह के निर्माण करती है। जिसके कारण भेड़ के समान स्थलाकृति का विकास होता है जिसे रौशमुतौनी/भेड़शैलपीठ (Roche Moutonnee) कहते है।

⇒ रॉक बेसिन/ टॉर्न तथा अंगुलीनुमा झील

यदि हिमनी के सतह पर कोई छोटी कठोर एवं उत्थित चट्टान मिलती है तो उसे हिमानी उखाड़ फेंकती है। चट्टानों के उखड़ जाने से जिस गर्त का निर्माण होता है उसे रॉक बेसिन (Rock Basins) कहते है। रॉक बेसिन के निर्माण होते ही उसमें बर्फ भर जाता है और हिमानी के प्रवाह की दिशा में उसका अग्र भाग अपरदित होकर टॉर्न का निर्माण करती है। जब टॉर्न का लम्बी अवधि तक अपरदन होता है तो अंगुलीनुमा झील का निर्माण होता है ऐसी स्थलाकृति का उदाहरण फिनलैण्ड और कनाडा में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है।

⇒ फियोर्ड (Fiords)

यह भी हिमानी के द्वारा निर्मित एक अपरदित स्थलाकृति है। इसका निर्माण महाद्वीपीय एवं पर्वतीय दोनों हिमानी से होता है। फियोर्ड का निर्माण प्रायः समुद्रतलीय क्षेत्रों में होता है क्योंकि जब पर्वतीय या महाद्वीपीय हिमानी समुद्र में उतरती है तो किनारों पर अपरदन का कार्य अधिक होता है और ज्यों-ज्यों किनारे से समुद्र की ओर जाते है त्यों-त्यों तलीय अपरदन का कार्य कम होता है। फलतः फियोर्ड में किनारे में अधिक गहरा और समुद्र की ओर जाने पर उसकी गहराई घटते जाती है। ऐसी स्थलाकृति का प्रमाण नार्वे तट पर अधिक देखने को मिलता है।

⇒ नार्वे के तट को फियोर्ड तट के नाम से जानते है।

⇒ नार्वे के तट को फियोर्ड तट के नाम से जानते है।

⇒ विश्व के सबसे लंबा फियोर्ड सोगनी फियोर्ड है।

हिमानी के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति

अपरदन के अन्य दूत के समान हिमानी भी कई प्रकार के निक्षेपित स्थलाकृति का निर्माण करते है। जब हिमानी आगे की ओर बढ़ती है तो वह भी पर्याप्त मात्रा में चट्टान, धूलकण, गाद, बोल्डर क्ले इत्यादि को लेकर आगे बढ़ती है। हिमानी के द्वारा ले जाया जाने वाले मलवों के समूह को हिमोढ़ कहते है। हिमोढ़ के निक्षेपण से दो प्रकार के स्थलाकृति विकसित होती है :-

1. अस्तरित स्थलाकृति (Unstratified Topography)

2. स्तरित स्थलाकृति (Stratified Topography)

हिमनी अपरदन से बोल्डर क्ले का विकास बड़े पैमाने पर होता है जिनका स्तरीकरण संभव नहीं हो पाता है उससे विकसित स्थलाकृति को अस्तरित स्थलाकृति कहते है।

लेकिन जब हिमानी के मलवे आपस में चूना पत्थर, क्ले, गाद इत्यादि के कारण एक-दूसरे से जुड़ जाते है तो स्तरित स्थलाकृति का विकास होता है।

अस्तरित स्थलाकृति का विकास हिमरेखा के ऊपरी भाग में जबकि हिमरेखा के नीचे स्तरित स्थलाकृति का विकास होता है।

⇒ हिमरेखा- ऐसी रेखा जहाँ से बर्फ पिघलकर हिम के साथ-साथ पानी भी प्रवाहित होने लगती है।

अस्तरित स्थलाकृति

जब हिमानी अपने घाटी मार्ग से आगे की ओर बढ़ती है तो बड़े पैमाने पर हिमोढ़ का जमाव करते हुए आगे प्रवाहित होती है। जब हिमोढ़ का जमाव तलीय भाग में होता है तो तलीय हिमोढ़ (Ground Moraines) कहते है। जब हिमोढ़ का जमाव किनारों पर होता है तो उसे पार्श्व हिमोढ़ (Lateral Moraines) कहते है। जब दो हिमानी के मिलन बिंदु पर हिमोढ़ का जमाव होता है तो उसे मध्य हिमोढ़ (Medial Moraines) कहते है और जब हिमानी अपने मुहाना पर हिमोढ़ का जमाव करती है तो उसे अंतिम हिमोढ़ (Terminal Moraines) कहते है।

अंतिम हिमोढ़ के बाद कभी-कभी हिमोढ़ का निक्षेपण उल्टे हुए नाव के समान होता है जिसे ड्रमलिन (Drumlin) या अंडों की टोकरी वाली स्थलाकृति कहते है। इसका अक्ष हिमनी प्रवाह की दिशा में होता है।

जब महाद्वीपीय हिमानी आगे की ओर प्रवाहित होती है तो बड़े क्षेत्रों में या हजारों किमी. भूभाग में बोल्डर क्ले का निक्षेपण कर देती है जिससे निर्मित स्थलाकृति को टिल प्लेन (Till Plain or Till Sheet) कहते है।

◆अमेरिका का प्रेयरी मैदान और साइबेरिया का मैदान (रूस) टिल प्लेन का उदाहरण है।

स्तरित स्थलाकृति

स्तरित स्थलाकृति का निर्माण हिम रेखा के बाहर होता है। ऐसी स्थलाकृति में बोल्डर क्ले एवं अन्य चट्टानी कण एक-दूसरे से जुड़ जाती है। स्तरित स्थलाकृति में सबसे प्रमुख अवक्षेप का मैदान, केम, केटल (Kettles), सन्दूर घाटी एवं एस्कर है।

जब हिमरेखा के बाहर बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो हिम के द्वारा लाये गए हिमोढ़ एवं क्ले का निक्षेपण बड़े क्षेत्रों में किया जाता है तो अवक्षेप मैदान (Outwash Plain) का निर्माण होता है।

हिम रेखा के बाहर जब बर्फ पिघलने लगती है तो नदी के समान ही कई शाखाओं में बंटकर हिमजल उपसरिताओं में बहने लगती है। ये उपसरिताएँ ही सन्दूर घाटी (Sandur Valley) कहलाती है।

संदूर घाटी के बीच-बीच में मिलने वाले डेल्टानुमा स्थलाकृति को केम (Kame) कहते है।

कभी-कभी जब महाद्वीपीय हिमानी प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में मिलने वाला गर्त बर्फ से भर जाता है तथा उसके चारों ओर हिमोढ़ का जमाव हो जाता है। कालांतर में जब बर्फ पिघलता है तो चित्र के अनुरूप स्थलाकृति का विकास होता है। इसे केम-केटल स्थलाकृति कहते है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हिमानी के अपरदन एवं निक्षेपण से हिमरेखा के अंदर एवं बाहर कई स्थलाकृतियों का विकास होता है।

Read More:

- 1. भू-आकृति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र

- 2. Origin Of The Earth/पृथ्वी की उत्पति

- 3. काण्ट की वायव्य राशि परिकल्पना (Kant’s Gaseous Hyphothesis)

- 4. लाप्लास की निहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis of Laplace)

- 5. जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना (Tidal Hypothesis of James Jeans)

- 6. रसेल की द्वैतारक परिकल्पना (Binary Star Hypothesis of Russell)

- 7. बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धान्त/महाविस्फोट सिद्धांत-जॉर्ज लैमेण्टर

- 8. Internal Structure of The Earth/पृथ्वी की आंतरिक संरचना

- 9. भुसन्नत्ति पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत- कोबर (GEOSYNCLINE OROGEN THEORY- KOBER)

- 10. Convection Current Theory of Holmes /होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत

- 11. ISOSTASY/भूसंतुलन /समस्थिति

- 12. वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त/Continental Drift Theory

- 13. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत/ Plate Tectonic Theory

- 14. सागर नितल प्रसार का सिद्धांत/Sea Floor Spreading Theory

- 15. Volcanism/ज्वालामुखी

- 16. Volcanic Landforms /ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति

- 17. Earthquake/भूकम्प

- 18. Earthquake Region in India/ भारत में भूकम्पीय क्षेत्र

- 19. CYCLE OF EROSION (अपरदन चक्र)- By- W.M. DEVIS

- 20. River Landforms/नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति

- 21. हिमानी प्रक्रम और स्थलरुप (GLACIAL PROCESS AND LANDFORMS)

- 22. पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति/शुष्क स्थलाकृति/Arid Topography

- 23. कार्स्ट स्थलाकृति /Karst Topography

- 24. समुद्र तटीय स्थलाकृति/Coastal Topography

- 25. अनुप्रयुक्त भू-आकृति विज्ञान/Applied Geomorphology

- 26. Peneplain(समप्राय मैदान)

- 27. बहुचक्रीय स्थलाकृति

- 28.“भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का फलन है।” का व्याख्या करें।

- 29. डेविस और पेंक के अपरदन चक्र सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करें।

- 30. पेंक का अपरदन चक्र सिद्धांत

- 31. अपक्षय एवं अपरदन (Weathering and Erosion)

- 32. चट्टानें एवं चट्टानों का प्रकार (Rocks and its Types)

- 33. अन्तर्जात एवं बहिर्जात बल (Endogenetic and Exogenetic Forces)