42. Significance of the weather map (मौसम मानचित्र का महत्व)

Significance of the weather map

(मौसम मानचित्र का महत्व)

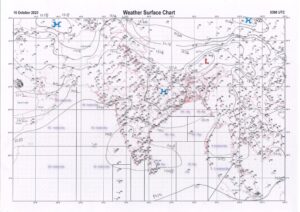

मौसम मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि, परिवहन, उद्योग, व्यापार, और मानव स्वास्थ्य सभी किसी-न-किसी रूप में मौसम पर निर्भर करते हैं। मौसम की जानकारी और उसके पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिकों ने जो सशक्त उपकरण विकसित किया है, वही मौसम मानचित्र (Weather Map) है।

यह मानचित्र पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वायुमंडलीय दशाओं जैसे- तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, पवन की दिशा और वेग आदि को एक साथ प्रदर्शित करता है।

मौसम मानचित्र के माध्यम से मौसम वैज्ञानिक न केवल वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हैं, बल्कि आने वाले दिनों का पूर्वानुमान भी लगाते हैं। इस प्रकार, यह मानचित्र न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बल्कि समाज के व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

मौसम मानचित्र की परिभाषा

मौसम मानचित्र वह भौगोलिक चित्र या नक्शा है, जिस पर किसी निश्चित समय पर पृथ्वी के विभिन्न भागों की वायुमंडलीय परिस्थितियों को चिन्हों, रेखाओं और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

इस पर तापमान (Temperature), वायुदाब (Air Pressure), आर्द्रता (Humidity), वर्षा (Rainfall), पवन दिशा (Wind Direction) और पवन वेग (Wind Velocity) जैसी सूचनाएँ दर्शाई जाती हैं।

यह मानचित्र सामान्यतः मौसम विभाग द्वारा प्रतिदिन या प्रतिघंटा तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सिनॉप्टिक चार्ट (Synoptic Chart) भी कहा जाता है।

मौसम मानचित्र के प्रकार

मौसम मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं:

(i) सिनॉप्टिक मौसम मानचित्र (Synoptic Weather Map):-

यह किसी निश्चित समय पर पूरे देश या विश्व का मौसम दिखाता है।

(ii) वायुदाब मानचित्र (Isobaric Map):-

इसमें समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएँ (आइसोबार्स) खींची जाती हैं।

(iii) तापमान मानचित्र (Isothermal Map):-

इसमें समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएँ (आइसोथर्म्स) प्रदर्शित होती हैं।

(iv) वर्षा मानचित्र (Isohyetal Map):-

इसमें समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएँ (आइसोहाइट्स) होती हैं।

(v) पवन मानचित्र (Wind Map):-

इसमें पवन की दिशा और वेग दर्शाए जाते हैं।

(vi) आर्द्रता मानचित्र (Isohume Map):-

समान आर्द्रता वाले स्थानों को जोड़कर आर्द्रता वितरण दिखाया जाता है।

मौसम मानचित्र का उपयोग और महत्व

1. मौसम पूर्वानुमान में सहायता

मौसम मानचित्र मौसम वैज्ञानिकों को वायुमंडलीय प्रवृत्तियों का अध्ययन करने और आगामी मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो रहा है तो वहाँ वर्षा या आंधी-तूफान की संभावना बताई जा सकती है।

2. कृषि कार्यों में महत्व

कृषक मौसम मानचित्र के आधार पर बुवाई, सिंचाई, फसल कटाई और उर्वरक के उपयोग का समय निर्धारित करते हैं। इससे फसल हानि से बचाव और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

3. परिवहन प्रणाली में उपयोग

वायुयान, जलयान और रेल परिवहन में मौसम मानचित्र अत्यंत आवश्यक होते हैं। विमानन विभाग उड़ानों की दिशा, ऊँचाई और समय मौसम की अनुकूलता के अनुसार तय करता है।

जहाजरानी में तूफान या चक्रवात की पूर्व जानकारी से जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया जाता है।

4. आपदा प्रबंधन में योगदान

मौसम मानचित्र प्राकृतिक आपदाओं जैसे- चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा आदि की चेतावनी देने में सहायक होते हैं। इससे समय रहते राहत एवं बचाव कार्य आरंभ किए जा सकते हैं।

5. सैन्य एवं सामरिक उपयोग

सैन्य अभियानों की योजना बनाते समय मौसम की स्थिति का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। मौसम मानचित्र इस दिशा में रक्षा बलों की सहायता करते हैं।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान

मौसम मानचित्र दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, और पर्यावरणीय अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे वैज्ञानिक पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान और वर्षा के दीर्घकालिक परिवर्तन को समझ सकते हैं।

7. पर्यटन और जनजीवन पर प्रभाव

पर्यटक मौसम के अनुकूल क्षेत्रों में यात्रा की योजना बनाते हैं। साथ ही नागरिक भी अपने दैनिक जीवन जैसे यात्रा, विवाह समारोह या निर्माण कार्य की योजना मौसम पूर्वानुमान देखकर करते हैं।

मौसम मानचित्र की वैज्ञानिक उपयोगिता

मौसम मानचित्र एक वैज्ञानिक दस्तावेज है जो निम्न प्रकार से उपयोगी होता है-

⇒ यह वायुमंडलीय परतों के बीच होने वाली क्रियाओं का ग्राफिक चित्रण प्रदान करता है।

⇒ यह जटिल डेटा को सरल रूप में दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है।

⇒ यह मौसम मॉडल्स के परीक्षण और सत्यापन में प्रयोग किया जाता है।

⇒ यह विभिन्न समयांतराल पर परिवर्तनशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है।

भारत में मौसम मानचित्रण का विकास

भारत में मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) की स्थापना 1875 में हुई थी।

⇒ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्रमुख मौसम केंद्र स्थापित किए गए।

⇒ 20वीं सदी में राडार, उपग्रह और कंप्यूटर तकनीक के प्रयोग से मौसम मानचित्र अधिक सटीक हुए।

⇒ आज भारत में INSAT उपग्रह, Doppler राडार नेटवर्क, और Numerical Weather Prediction (NWP) मॉडल्स का उपयोग कर IMD प्रतिदिन अद्यतन मौसम मानचित्र जारी करता है।

⇒ मौसम ऐप्स और वेबसाइट्स के माध्यम से जनता तक यह जानकारी रियल-टाइम में पहुँचाई जाती है।

मौसम मानचित्र का भविष्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, और बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग से भविष्य में मौसम मानचित्र और भी उन्नत एवं सटीक होंगे।

⇒ 3D Weather Visualization और Real-Time Cloud Simulation तकनीकें मौसम की गहराई से समझ को बढ़ाएँगी।

⇒ Mobile-based interactive weather maps किसानों और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ होंगे।

निष्कर्ष

मौसम मानचित्र आधुनिक मानव सभ्यता का एक अनिवार्य वैज्ञानिक उपकरण है। यह न केवल मौसम विज्ञानियों के लिए विश्लेषण और अनुसंधान का साधन है, बल्कि आम जनता, किसानों, यात्रियों और प्रशासन के लिए जीवनरक्षक भूमिका निभाता है।

यह मानचित्र हमें प्राकृतिक परिस्थितियों को समझने, पूर्वानुमान लगाने और आपदाओं से निपटने की क्षमता प्रदान करता है।

आज के युग में जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है, तब मौसम मानचित्र की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि-

“मौसम मानचित्र केवल आंकड़ों का चित्र नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा, कृषि प्रगति और पर्यावरण संरक्षण का मार्गदर्शक है।”